建設業の注文書・請書の基本 契約書との違い・印紙税・電子契約のポイント

建設業に携わると、日常的に目にするのが「注文書」と「請書」です。現場担当者や経理・事務担当者の間ではよく使われる言葉ですが、「契約書とどう違うのか?」「本当に取り交わす必要があるのか?」と疑問を持っている方も少なくありません。

特に近年は電子契約が普及し、注文書・請書のやりとりにも変化が出てきています。印紙税の扱いも気になるポイントでしょう。

本記事では、建設業の実務に関わる方に向けて、注文書・請書の基本から契約書との違い、取り交わしの必要性、印紙税の考え方、電子化の注意点までわかりやすく解説します。

そもそも注文書と請書ってあまり聞き馴染み無いですよね。わたしも建設業で働くまで聞いたことありませんでした

この記事をご覧になっている方もそのような方が多いのでは無いでしょうか?そんな方に向けて優しく説明していきます!

注文書・請書とは?契約書との違い

まずは基本的な用語の整理から始めましょう。

- 注文書:発注者が「この内容で工事をお願いします」と依頼する文書

- 請書:受注者が「この内容で受けます」と承諾の意思を示す文書

両者はセットで使われることが多く、事実上「契約成立の証拠」としての役割を持ちます。

一方で、契約書は発注者・受注者双方が署名押印する正式な契約文書。注文書・請書が簡易的な形であるのに対し、契約書は契約条件を網羅的に記載したものです。

実務上は、すべての工事で詳細な契約書を交わすのは負担が大きいため、「注文書+請書」で契約書の代用とするケースが一般的です。

注文書・請書の取り交わしは必要か?

結論から言えば、注文書・請書の取り交わしは必須です。

法的な位置づけ

建設業法第19条では、建設工事を請け負う場合、契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられています。契約書を作成するのが本来の形ですが、実務上は注文書と請書を交換することで、契約書に代わる証拠とされています。

交わさないリスク

もし注文書・請書を交わさないまま工事を進めると、次のようなリスクがあります。

- 契約金額や工期をめぐるトラブル

- 追加工事の支払いを巡る争い

- 支払条件や責任範囲の解釈の違い など

特に追加工事は現場で口頭のやりとりになりやすく、書面がないと「言った・言わない」の問題になりがちです。トラブル防止のためにも、注文書・請書の取り交わしは欠かせません。

注文書・請書と契約書の違いってよくわかっていませんでした。基本的には役割な同じなんですね

次は印紙税についての説明です

印紙税について

注文書・請書を扱う際に気になるのが「印紙税」です。

課税対象になる場合

印紙税法では、工事請負契約に関する文書は「課税文書」に該当します。契約内容によっては契約書と同等に扱われ、印紙の貼付が必要です。その際、印紙税の対象となるのは「請書」になります。(注文書は印紙税の対象にはなりません)

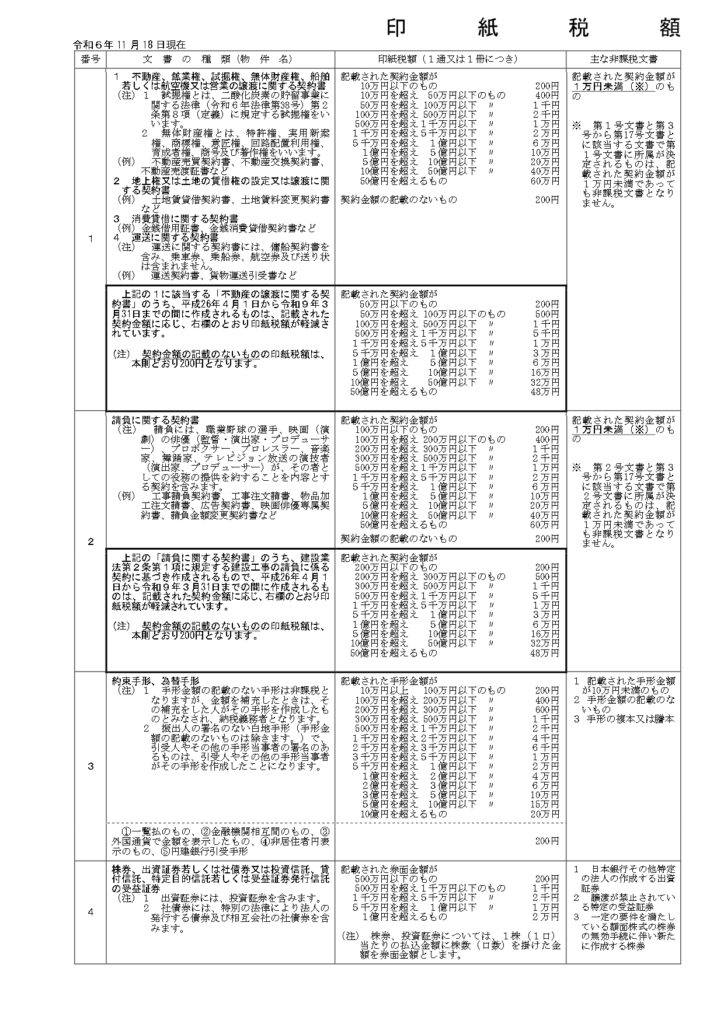

印紙税額について

国税庁HPより https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

印紙税の金額については、国税庁のHPを参考にさせていただきました。上記URLから一覧表がダウンロードできますので有効活用して下さい。

請負契約については、上記一覧表の「番号2」の内容が適応されます。建設工事の請負契約については太枠内の印紙税の軽減措置が基本的には適用されますのでそちらも合わせてご確認ください。

電子契約なら印紙不要

紙の契約書や注文書・請書には印紙が必要ですが、電子契約で作成・保存した場合には課税文書に該当せず、印紙は不要となります。これは実務的に大きなメリットであり、電子契約が注目される理由のひとつです。

注文書や請書を取り扱うにあたって、実務上注意すべき点はありますか?

次は実務上、注意すべき点、確認すべき点をお伝えします

注文書・請書をとりかわす際の注意点

実務で注文書・請書を交わすときには、次の点に注意が必要です。

- 金額・工期・支払条件を明確に記載する、確認する

曖昧な表現はトラブルのもと。特に支払条件は細かく明記しましょう。 - 控えを双方で保管する

発注側・受注側ともに原本または写しをきちんと保存することが大切です。特に受注側は受書を発注側に提出してしまいますので、コピーなどをとって保管しておきましょう - 追加工事は必ず書面で対応する

口頭で済ませず、必ず追加の注文書を発行するか、覚書を交わすことが望ましいです。特に追加工事が発生するときは、工事中で時間がないことが多いですが、口頭だけでの約束はトラブルの元です。注文書・請書でのとりかわしができなくても、最低限覚書など書面で対応するようにしましょう。 - 社内承認フローを確認する

現場担当者が発行しても、経理・事務が最終チェックを行う体制を作ると安心です。現場担当や事務担当それぞれ見方が異なる人がチェックすることで、二重チェックの効果が倍増します。

最近、電子で注文書・請書のとりかわしを行う業者さんが増えてきましたよね?なにか注意すべき点はありますか?

続いては、注文書・受書を電子契約で行う際のポイントをお伝えします。

電子で注文書・請書を交わす際の注意点

近年、クラウドサインなどの電子契約サービスを利用して注文書・請書を交わすケースが増えています。

メリット

- 印紙代が不要なため、コスト削減につながる

- 郵送の手間がなく、スピーディに対応できる

- 電子データで一元管理でき、検索も容易

注意点

- 電子帳簿保存法への対応:電子契約データは電帳法の対象となりますので、法令に従った保存をする必要があります。

- 保存期間の管理:紙であろうが電子であろうが、書類の保管期間は同じです。明確な保存ルールを作成して運用をしないと、保存があいまいになってしまいます。

- 社内体制:電子契約サービスを導入する際は、現場・経理・経営層でのルール作りが不可欠です。現場側や事務側どちらかの意見だけで進めてしまうと社内のすれ違いが発生します。導入の際は双方の有見を取り入れ、お互いが納得した上で導入しましょう。

ここまで電子契約での注意点をご説明しました。メリット・デメリットをよく確認して導入を検討してみましょう。

紙でも電子でも、普段の取引において注意すべき点・確認すべき点は同じですよね?

そうですね!保存方法が違うだけで、普段の取引で確認すべきとこは同じです。最初は慣れないと思いますが、電子契約にもメリットはたくさんあります。機会があれば積極的導入してみましょう

まとめ

建設業の注文書・請書は、契約を簡易的に成立させる重要な証拠文書です。

- 契約書との違いを理解すること

- 必ず取り交わしを行うこと

- 印紙税や保存義務に注意すること

- 電子契約の活用で効率化できること

経理・事務担当者だけでなく、現場担当者にとっても基本知識として押さえておくべき内容です。正しく理解して運用することで、無用なトラブルを避け、業務の効率化につなげましょう。